平博体育- 平博体育官方网站- APP下载原创:曾经轰动一时的个体书店天籁书屋

2025-07-03平博体育规则,平博体育,平博真人,平博棋牌,平博彩票,平博电竞,平博百家乐,平博电子,平博游戏,平博体育官方网站,平博体育官网入口,平博体育网址,平博体育靠谱吗,平博体育app,平博app下载,平博投注,平博下注,平博官方网站,平博最新入口,平博体育平台推荐,平博体育平台赛事,平博赛事,平博在线体育博彩,平博足球博彩,平博足球投注,平博娱乐场张世和,1953年出生。如今,年逾古稀的他,虽因往昔过度劳作,双腿行走不便,可这丝毫无法阻挡他智慧的光芒绽放。当谈及年轻时的经历,他言辞爽朗:“我们这一代人,没读多少书,便投入‘文革’与‘上山下乡’的浪潮。17岁时,我追随铁道兵奔赴‘三线’,投身襄渝线建设,在艰苦环境下挥洒汗水两年有余,随后又在山上从事伐木工作一年多。回城之后,被分配至陕西钢厂。在钢厂的日子里,先是轧钢五年,接着炼钢三年,锻钢又干了两年,后来还在厂附属的冰棍厂做了两年冰棍。彼时,国家大力倡导改革开放。”

张世和自幼便历经坎坷,13岁开始流浪,学业被迫中断,数理化知识匮乏,致使他在 1977年恢复高考时遗憾落榜,他常自嘲是个 “文盲”。然而,他内心深处对命运的不甘如熊熊烈火,在繁重工作之余,沉浸于小说的世界,就此踏上文学的征程。随着阅读量与日俱增,文学积淀愈发深厚。1980年,他大胆尝试发表小说、朦胧诗等现代文学作品,凭借自身才华,与舒婷、北岛、丁玲等知名诗人、作家频繁往来,建立起深厚情谊。在作品发表后,他自觉羽翼渐丰,内心对自由与理想的渴望愈发强烈,再也无法忍受钢厂单调重复的劳作,1983年,毅然决然地向厂方提出辞职。

成为自由人的张世和,首要之事便是携同妻子奔赴兰州探望岳父母。在兰州街头,他留意到众多行人手中捧着一本《读者文摘》,出于好奇,他也顺手购买了一本。这一偶然之举,彻底改变了他的人生轨迹。书中丰富的知识性、综合性与可读性,如同一束光,瞬间点亮了他内心深处的灵感火花,一个开书店的想法悄然萌生。随后,他迅速联系了甘肃的作家匡文丽、喆夫等人,经过一番深思熟虑,喆夫从庄子《齐物论》中 “女闻地籁而未闻天籁夫” 一句汲取灵感,将书店命名为 “天籁书屋”。

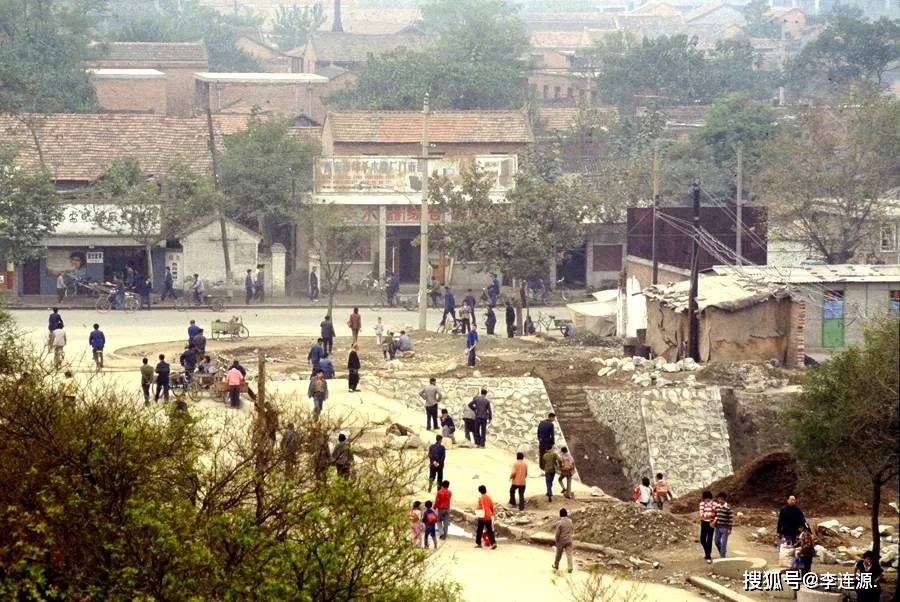

紧接着,他马不停蹄地赶回西安,在南门外新建体育馆对面寻觅到一处合适的铺面。随后,他亲自动手,用一块单人床板,经过一番敲敲打打、锯锯剌剌,制作出了天籁书屋的招牌。同时,他四处搜罗,找来3个高矮各异的家用小书架,又借了5个,就这样,总共8个书架,构成了书店最初的硬件设施。当他怀揣着一纸证明前往市工商局办理营业执照时,却遭遇了巨大的阻碍。工作人员一脸严肃地表示:“我们这儿只给残疾人开办卖烟酒、日杂百货的小摊儿。书店可是无产阶级专政的舆论工具,怎能让你们个体户掌控呢?国家肯定不会允许。”

一处书店附近有一座教堂,教民对《圣经》的需求十分旺盛。得知这一消息后,张世和四处打听哪里有《圣经》售卖。后来得知某大学外国文学系有,但因仅供教学使用,且非正式出版,需要开具证明才可购买,并且每次限购10本。即便如此,张世和仍不辞辛劳,一次次往返其间。一部分书卖到教堂后,消息传开,大家知晓天籁书屋有《圣经》,纷纷前来购买。彼时,天籁书屋所售书籍有个特点,每种书仅有几本,还有一些是其他书店所没有的,读者需要逐本翻看挑选,颇具新奇感。

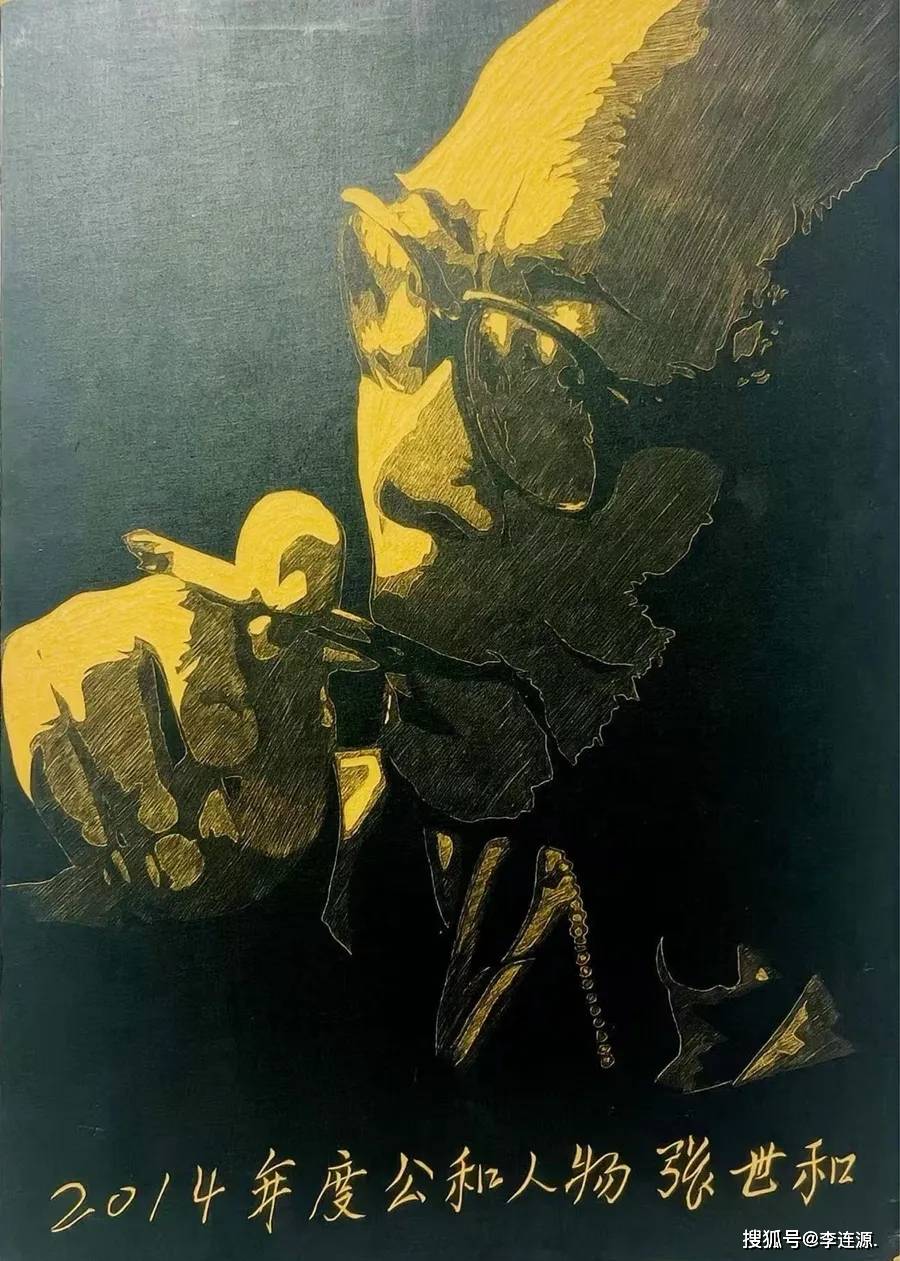

个体书店在当时属于新生事物,除了黄宗英分别在北京和深圳蛇口创办的都乐书屋,以及北京女孩在南礼士路一带开办的兼带售书的图书沙龙外,天籁书屋是第三家,更是西北地区第一家个体书店,因此格外受到媒体关注。就在张世和积极探索个体书店发展出路时,《中国青年报》在头版报眼位置以“天籁书屋——文学青年办文学书店”为题,对天籁书屋进行了报道。尽管报道篇幅仅有一个小豆腐块大小,却如同一把钥匙,开启了大众对这家书店的好奇之门。紧接着,上海《青年一代》杂志社特派记者赶赴陕西,对张世和进行深入采访。张世和还热情地带着这位初次到访西安的记者攀登华山,随后,该杂志报道了张世和而立之年开办天籁书屋,实现精神文明与物质文明双丰收的事迹。“这篇报道,瞬间给我带来了铺天盖地的影响。” 张世和回忆道,“那年,日本的一个刊物设在金花饭店,对我进行了两次采访。他们对在红色中国居然存在私人企业感到无比惊讶,认为这简直不可思议!还称我是中国的第一个红色资本家。” 通过日媒的推介,张世和与日本奈良市鲁迅先生生前好友内山完造的孙子建立了友好的书店往来关系。

媒体的持续报道,使得拥有6家门店的天籁书屋得以统一门头和室内展陈、书架,实行开柜售书,并率先引进电脑管理系统,一举打破传统书店的经营模式,在行业内崭露头角。然而,这一阶段,书源问题愈发严峻,一度陷入无书可卖的困境。为维持书店运营,张世和绞尽脑汁,尝试开办玩具修理店,在网友的建议下,还增设了用立体显微镜观看微雕项目,甚至差点被招安承包新华书店。这些举措和际遇,皆是他在改革开放初期社会转型的浪潮中,为让天籁书屋得以存续而做出的艰难尝试,亦是时代变革所带来的阵痛,谁都无法规避。

就在书店进退维谷之际,姚雪垠先生来到西安。新华书店在西安市最大的门店为姚先生准备了500套《李自成》,并盛情邀请他前往签名售书。但姚雪垠却坚定地表示:“我只去一家个体户书店,那就是田夫的天籁书屋,因为我曾为他题过字。” 张世和自豪地回忆道:“所以,我的小书店有幸接纳了姚雪垠先生。当时,街道上红旗招展,人潮涌动,马路上都被挤得水泄不通。人们纷纷诧异,姚雪垠这样的大作家,怎么会来到这么一个小小的书店呢?”

天籁书屋声名远扬,吸引了众多人慕名而来。在中央电视台凭借一首《我的中国心》唱红大江南北的张明敏,在来西安活动的间隙,特意抽空来到天籁书屋,只为一睹个体书店的独特风貌;苏州的一个小伙子专程赶来,无论价格高低,执意要购买天籁书屋的牌匾;甚至还有12位来自藏区的牧民,长途跋涉前来学习、取经,让田夫既感动又有些不知所措…… 那个时期的田夫,就如同炙手可热的明星,无论走到哪里,都会被人一眼认出。有一次,他回北京,在大街上偶遇一群游客,他们拦住他问道:“你不就是西安天籁书屋的田老板吗?” 他点头称是。“听说你不是被枪毙了吗?” 这突如其来的一问,让他尴尬不已,深刻体会到了人红是非多的滋味。

上世纪80年代,为推动经济发展,政府每年都会派发公债、国库券等。天籁书屋所在的碑林区,当年公债任务为26万元。相关负责人找到张世和,诚恳地说道:“你把天籁书屋经营得如此声名远扬,亚莎琪(西安知名个体鞋店)都能为莲湖区担起责任,你也为咱们碑林区把这26万元公债担起来吧。” 尽管张世和拿不出26万元,但他深知一个公民的责任,该有的担当不会推卸!从诞生的第一天起,天籁书屋便注定要在风雨中砥砺前行;不经历风雨,怎能见彩虹。

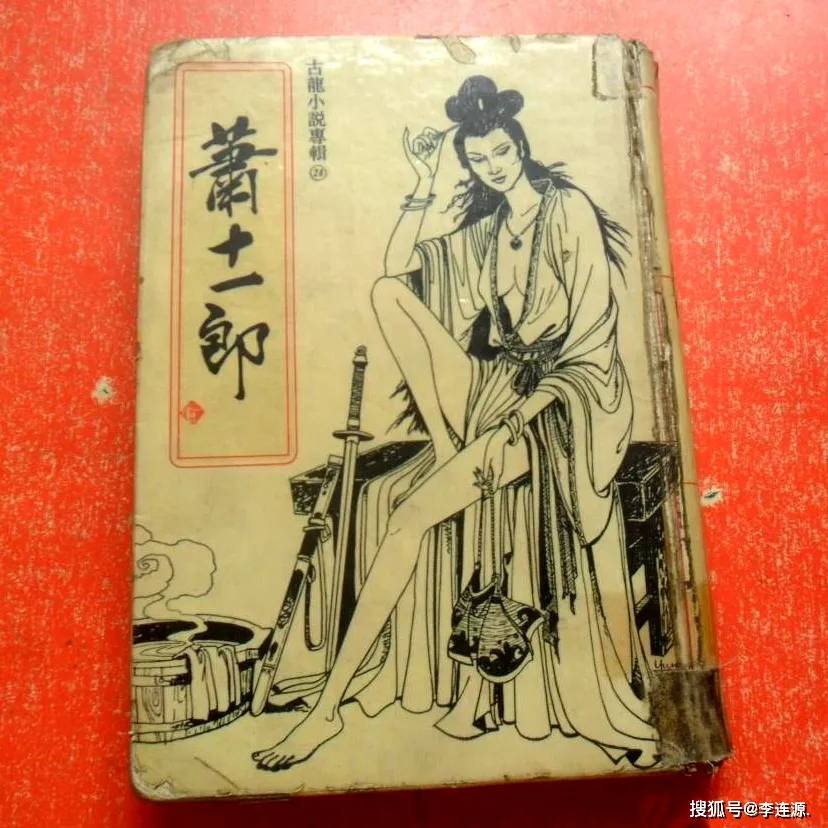

当时,武打书极为畅销。一位台湾友人为他提供了一套古龙武打书《萧十一郎》,他带着资金前往广州,试图与花城出版社洽谈出版事宜,然而最终因价格问题未能谈拢。随后,他转道南宁。当时有一家小报准备推出一篇具有轰动效应的报道,田夫赶到此处,言称 “为了书店翻身以及养活40多个员工,不得已 ,用这种略显阴暗的手段来贩卖我的文明”。他花2000元买下该期小报北方销售权,亲自将版背回陕西,在陕西日报的青年印刷厂进行印刷,并将原本2角的价码改成8角。印刷完成后,他匆忙打包,送往火车站发往各地。但由于物流速度过慢,等小报送到时,已错失最佳销售时机,这单生意最终血本无归。

鉴于单靠卖书难以维持书店运营,张世和决定 “另辟蹊径”,尝试与文化深度联姻。他邀请陕西歌舞剧院的音乐家们,举办烛光音乐晚会。每天在书店门口发放门票,每周举办一场演出,极大地提升了书店的曝光度与美誉度;他还邀请路遥先生在陕西省老图书馆举办大型文学讲座;不定期地邀请贾平凹等陕西籍作家与读者开展读书沙龙活动。在一次活动中,一群志同道合的书友围绕一本哲学书籍展开激烈讨论,从不同的观点和视角深入剖析书中思想,这让他对哲学有了全新的认识,思维方式也得到了极大的拓宽。

天籁书屋虽然仅仅存在了8年,但在人们精神世界所引发的巨大冲击,无疑是极为成功的。尽管它的创办者未能在经济上收获颇丰,却在万千读者心中留下了难以磨灭的深刻记忆。贾平凹在《废都》里这样描写:“走进天籁书局,就仿佛走进了另一个世界,外面的喧嚣一下子被隔绝了。店里光线有些昏暗,阳光从狭小的窗户里挤进来,照在灰尘飞舞的空气中,形成一道道明亮的光路……“天籁书局”古老板的原型就来自张世和。有读者回忆:“天籁书屋开业不久,曾有一次出售《电大文科复习资料》,当时门前人头攒动,顾客们有的合撑一把伞,有的身着雨衣,甚至还有人未带雨具,在大雨中却依然在销售员的有序组织下,自觉排成两条长龙,在雨中缓缓前行购书,场面令人动容。”